文|首席人物观 未未

编辑|江岳

01、平静

26岁的栗宝终于“上岸”了。

这位暨南大学新闻学院的硕士毕业生,在工作3年之后,以全市第一的成绩考上了公务员。但几乎所有人在听闻她的录取单位后,都露出了迷惑不解的表情。

她考上的,是山东某三线城市的老干部局。用她在考试前参加的考公辅导班老师的话说,这是一份可以“直接退休”的工作。老师在辅导班的工作是兼职,主业还在体制内,对系统很了解。

栗宝的感觉也有些复杂。

2019年,她从暨南大学新闻学院研究生毕业。在这个被称为华语传媒“黄埔军校”的地方,她研究过粤港澳大湾区的新移民,还拿到过广东省挑战杯的二等奖。毕业后的第一年,她在北京一家互联网公司干内容运营,参与策划的活动,多次冲上过微博热搜。

然而,在未来,她的主要工作,将变成给区里的老干部们起草关于退休福利的通知。

真正上岸之前,她顾不上仔细思考每一个岗位对应的生活是什么滋味。如同多数漂泊在海浪中而精疲力尽的人,海岸就是最重要的救赎,至于其他事情,等上岸再说。

自打在2020年决定考公上岸,大大小小的考试,栗宝参加了二三十场。多数时候是辛苦和紧张的,去年,她独自从山东去天津考试。考试前一天晚上11点,她还在酒店的会议室里上面试课。第二天早晨6点起床,从电梯里走出来的时候,她还在背题。

但那场考试,栗宝最终还是没能通过。

轻松的感觉,是从栗宝报考那个老干部局岗位之后开始的。1:3的录取比例,她很有信心。之前的好几场考试,她的分数都很高,只是因为报考了热门岗位才落榜。

“退休”的岗位就好多了。胜券在握的感觉让她提前放松了,还在辅导班的时候,下课之后,宿舍其他同学都忙着点灯熬油,栗宝不是打游戏,就是刷短视频。

就这样,她轻轻松松去参加了考试,又轻轻松松查到了最终成绩。

她记得那是2月的一个早上,官网从9点开始公布分数,但她睡到10点才慢悠悠起床,一手拿着面包片,一手端着水杯,坐到了电脑前,等待开机的时间里,不慌不忙咬着面包片。

“第一”,她冲着在身在客厅的父母喊了一句,继续吃完了面包。

“好。”父亲的声音传来,栗宝探出头一看,他还在继续拖地。沮丧和失望从她心底一闪而过,在父母眼里,她的优秀似乎是理所当然。上次去天津的面试失败后,她听到父母跟邻居压低了声音讨论,提了一嘴,“她怎么这么不行呀?”

她最终用成绩回击了。即使只是老干部局的文员工作,但在父母的价值观里,这就是成功。

从英国留学归来的林木,也在“上岸”过程中感受了类似的情绪暗流。

她考了两年博士,以一种偷偷摸摸的状态。

林木的研究生就读于英国莱斯特大学,那是一所世界排名前200的学校。因为学校排名靠前,她原本可以回老家太原,直接参加当地高校的教师面试,但她放弃了。她学的是编剧,而太原是一个重工业城市,气场不合。

她最终去了更有活力的成都,不过,仅仅工作半年就辞职了,专心备考四川大学的博士。她意识到,高校教师确实是份好工作,但没了应届生的身份,再想进入高校,考博成了唯一的途径。

这样的反复不仅让林木觉得丢人,父母也很尴尬。对外保密,成了一家三口的默契。2022年元旦,林木的表姐来成都玩,她提前2天就到了,但林木谎称自己还在上班,只能元旦再见面。

那场陪玩,林木做足了“编剧”的工作。

站在春熙路的火锅店门口排长队时,她详细地向表姐“介绍”自己的工作内容:最近做了什么节目,办公室里的同事怎么样。听着自己编织的流畅故事,林木觉得自己没白学编剧。

走出火锅店的时候,林木想起刚去英国的时候,她经常在下课回家的路上跟表姐电话聊天。有一次她提到:“如果我家更有钱一点,能没压力的负担你的费用,我好希望咱们能一起来英国读书。”

现在她想问问表姐,自己出国的选择是不是错了。

02、落差

“也没有更好的地方可去了”。

当林木意识到这样的现实时,进高校当老师,就从父母的心愿变成了她的心愿。她太熟悉学校的生活了。过去20年里,她的生活就是以学校为圆心,不断转圈:父母是老师,她从小生活在教师家属院。读中学的时候,班主任就住在林木家边上,放学路上,她常常碰到下班回家的老师,然后一路紧绷着神经和老师回家。

逃到外边世界的想法,在转圈的过程中逐渐滋长。

林木在成都的第一份工作,是月薪4000元的短视频编导。但她每月房租就要2000元,于是,父母每月要接济她3000元。相比穷困,年轻人更怕没希望。林木很快发现,她的岗位虽然是编剧,但从写到拍再到剪辑,全流程只有她一个人。

有时候,她一天要写五个剧本,交给主管审核。而她的剧本是全公司审核最慢的。

在一个反映年轻人佛系的剧本中,林木曾经设定了一个结尾:两个年轻人坐在凳子上一边嗑瓜子,一边等人。那是对爱尔兰剧作家贝克特《等待戈多》的模仿。剧本是中午交上去的,一直到晚上主管才回复:把引导用户关注账号的信息融进两个人的台词里。

林木没有抗争。她知道不会有什么结果。

下班后,她一边加班改剧本,一边忍不住叹气。坐在旁边的同事悄悄告诉她,“你下次提交的时候加一句,如果没有问题我们下午就去拍了,这样就不用被拖着了。” 但林木还是很快辞职了——在她得知同事们压根没人是编剧相关专业出身,甚至有人连大学都没上过之后。

巨大的落差感将她击中。

为了学编剧,林木从本科到研究生的学费是30万,加上住宿费和生活费,父母为她支付的成本接近80万。结果却换来这样一份处处不如意的工作。考博重新回到校园,成为那枚“重启”开关。

23岁的杨杨也发现,现代职场对文科女的接纳度,比她想象的要差很多——一组她未必知道的数据是,高学历女生集中的人文社科相关专业,就业率低下,薪资待遇远远不如理工科。据2019年麦克斯数据,毕业半年后收入最低的前10名专业中,有8个是文科。

也就是说,在教育中受益的文科女生,很难将优异的学历资本兑换成现实中一份可靠的收入。

杨杨毕业于一所 985 院校的宗教学专业。在大学教育中,她习惯了以“为什么、是什么和怎么办”的逻辑去看待事物。毕业后,她也保持着反思,期待寻找到工作的意义感。

这些思考落到现实,最终却变成了北京一份8000元月薪的纪录片策划工作。关于“意义”的答案,在其中也越发模糊——最近半年,公司业务转向电商,杨杨的工作也越来越偏向电商文案。2个月后,因为不能适应岗位要求,她被公司辞退了。

“大众消费的文案我确实写不了,那不是我的思考方式。”被辞退的那晚,杨杨坐在客厅地板上灌着啤酒,一边打着视频和男朋友解释,“比如他们让我刺激用户趁低价囤货,但我们都知道,电商平台天天都是最低价。”

“你们文科女真是,能把失业说得这么好听,却不能靠饱胀的自我意识给自己找份工作。”

视频中,男朋友打趣完杨杨,接着催促她抓紧时间准备考编。这是他们最近两年反复提及的话题。一个不断催,一个不断拖,有一次两人的电话争吵从晚上10点进行到凌晨2点,男女之情差点让位给“督导关系”。

这一次,杨杨打算妥协。她很快设定了考编的目标:武汉宗教协会。因为男朋友在武汉,对于宗教专业的毕业生,这座中部城市可提供的对口岗位并不多。

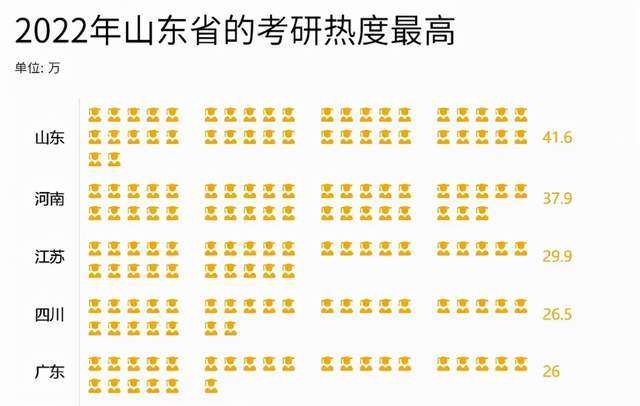

杨杨不怕考试。她是山东人——这个身份在舆论场里被默认为“学霸”同义词。诸多数据也佐证着人们的印象。2022 年全国考研热度排名榜中,山东以41.6位列第一,第二名河南37.9,北京和上海则分别为 15.16 和 9.9。

丢掉工作之后,她失去了逃避考试的理由。那天晚上,她拆开了男友早早寄来的两箱考编辅导书,把它们摊在书桌上。桌角还放着一本齐美尔的《现代人与宗教》。

“一切宗教性都包含着无私的奉献与执着的追求。屈从与反抗,感官的直接性与精神的抽象性等的某种独特混合;这样便形成了一定的情感张力,一种特别真诚和稳固的内在关系,一种面向更高秩序的主体立场——主体同时也把秩序当作自身内的东西。”

杨杨觉得,齐美尔比男朋友更懂自己。

03、出路

齐美尔对现代社会开出过一份药方:“距离与疏远”。他认为,人类主体应该远离和摆脱日益物化的社会现实,返回自己的主观精神世界,只有这样才能有效地保持精神的丰富性和多样性。

但是,该怎么疏远,该怎么离开,没有答案。

辞职考博的某一天,林木接到了母亲的电话。母亲说,有个朋友的女儿马上就要结婚了,男孩是公务员,女孩是大学老师。“这才是天作之合”,母亲在电话里啧啧称赞着,顺便暗示林木一定要进高校工作。

林木匆匆挂掉了电话。母亲的唠叨消失了,更深重的失落却将她包围了。

她打开了抖音,找到自己在2019年8月21日拍摄的那条vlog。那条短片她拍摄了一天,记录了莱斯特大学24小时的模样。

8月的英国,有难得的阳光明媚,林木与肤色各异的同学擦肩而过,走遍了学校的大半地方。晚上,她坐在图书馆前边的广场前,看着被点点温暖灯光包围着的图书馆,觉得未来的机会就像眼前的灯光一样数不清。

那是林木在英国的最后一夜,第二天一早她便要赶去伦敦机场,踏上回国的航班,也一头扎进不可预知的未来。

拿到全市笔试第一的栗宝,凭借考试,获得了相对确定的新去向。但她依然难逃惆怅:这个成绩,原本可以去更好的岗位。

报考时的保守,是她过去十几场考试连续失败的结果。从2020年到2021年,栗宝像一台考试工具,走遍了祖国大江南北的考场,准考证积攒了两厚摞。那些照片,见证了她的胖胖瘦瘦。

通过考试进入体制内,或者获取进入体制内的资格,成为文科女的安全出口。尽管她们在体制内能获得的收入,或许永远都不能与家庭培养她们的成本持平。

很多女孩走进考场的那一刻,也是在某种程度上接受了自己只是“普通人”。她们向往或者尝试过江湖闯荡的自在,最终回归现实,找寻那份世俗的安全感。

让栗宝惆怅的这份成绩,是很多人期待的结果。

面试当天,辅导课老师从8点开始,就不断发来祝福和许愿,每隔1个小时发送一次,持续到中午12点。中午,走出考场的栗宝拿回自己的手机,看到这些密密麻麻的消息,回复了一句:“考上了,第一。”

这是2022年的3月,战争和疫情把无数事情推向了未知,在这样的变幻无常之中,“稳定”也变得珍贵起来。

栗宝收起了手机,穿过考场门口拥挤的人潮——那里围满了前来迎接考生的家人,拐进边上的巷子去吃午饭了。一份麻婆豆腐,一份香菇油菜,简单得像是以前在公司食堂里点的工作餐。

“我站在考场门口看着那么多人,有一种家长在接小学生放学的感觉,但走出来的明明都是成年人。”晚上和研究生时期的舍友打游戏时,栗宝嘲笑着白天的自己。她们的研究生班级里,已经有一半进入了体制内,其中包括这对打游戏的好朋友。

“栗宝”这个昵称,是她在面试完为自己新取的,灵感来自美剧《破产姐妹》里富家小姐卡洛琳的冠军马——它以前是冠军,后来躺平了,在贫民窟的后院里吃吃喝喝。“栗宝”觉得,冠军马栗宝和自己,以及大多数人的生命规律是一致的:偶有闪光,但大部分时候,是个平庸的人。